共同研究

ITを駆使した未来社会の姿―ナノテクノロジーを用いた研究と地域情報社会のあり方

研究者一覧

| 研究者 | 所属大学 | |

|---|---|---|

| 代表者 | 山本 伸一 助教授 | 神戸市立工業高等専門学校 |

| 西 敬生 助教授 | 神戸市立工業高等専門学校 | |

| 長野 勝利 教授 | 神戸市看護大学 | |

研究発表テーマ

ITを駆使した未来社会の姿―ナノテクノロジーを用いた研究と地域情報社会のあり方

研究概要

- 研究目的

金属酸化物は、強誘電性、磁気抵抗、超伝導など多種多様な機能を有するので、その薄膜化による各種デバイスへの応用が期待されている。これまでに、スパッタリング、真空蒸着、レーザーアブレーション、CVD、ゾルゲルおよびMOD などの手法により金属酸化物薄膜化が検討されてきているが、一般に酸化物膜の結晶成長には500℃以上の高温を要するので、シリコンデバイスに金属酸化物薄膜を組み込む際、Al 配線などが膜の堆積・結晶化過程で拡散する問題がある。従って、500℃以下の低温で結晶成長させる必要がある。

本研究は、この問題を解決するために紫外レーザー光による光化学反応を利用して金属酸化物膜を作製する塗布光分解法を提案したものである。

- MgO薄膜の作製と評価手法の開発

- 有機金属塗布分解法(MOD法)

MOD法とはMetal Organic Decomposition methodと呼ばれ、有機金属塗布分解法の略である。有機金属化合物の溶液を基板上に滴下、高速で回転させ均一に広げるスピンコーティング法で塗布する。溶液を塗布した基板を炉に入れ、加熱して乾燥させ(仮焼成)、前駆体膜を作製する。塗布と加熱の工程を繰り返すことによって膜厚を増やすことができる。その後、前駆体膜を高温で加熱(本焼成)成膜することで結晶化する。

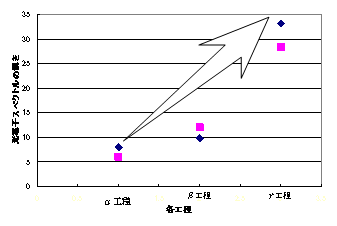

本実験は、基本となるα工程に対し、仮焼成に紫外線照射工程(β,γ工程)を用いた。本実験の目的は、プロセスの低温化である。

金属酸化物の諸物性は、結晶方位異方性が存在するため、高機能化、高性能化には配向膜やエピタキシャル膜が必要不可欠である。このような現状をふまえ、本研究では、塗布光分解法を用いて、(1)エピタキシャルMgO薄膜の作製を検討し、エピタキシャル薄膜低温作製法とその評価の開発を目的とした。

- オープンカウンター

本装置は、大気中をはじめとする任意雰囲気中に置かれた試料表面の光電子スペクトルを、高精度で簡便に低エネルギー電子を計測できる装置である。また、厚さ数ナノメートルの薄膜の膜厚測定や、薄膜のデバイス構造を光電子スペクトルから測定できる。この手法を用いてMgO薄膜の評価を行った。

- 有機金属塗布分解法(MOD法)

- 実験方法 -MgO薄膜の作成と評価-

本実験は石英ガラス基板上に3種類の工程条件を用いて、MgO溶液を5層塗布した。大気中でのオープンカウンターの測定結果を図1に示す。3つの作製工程で光電子放出はγ工程でのMgO薄膜が一番大きく、UV照射の導入で、低温焼成を行うことが可能となったことを示唆している。

図1 - まとめ

同じMgO材料からでも光電子放出量に違いがあることから、γ工程では価電子帯以外からも光電子が放出されていることがわかった。つまりバンドギャップ中の表面準位から真空準位に電子が励起されていることになる。よって作製工程の条件で、より良好な電子デバイスを作製することが可能となる。

- [参考文献]

- T. Noguchi et al.: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A342 (1994) pp.521-526.

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

カレンダー

阪神淡路大震災資料集

加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)

Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange

Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて

This page is produced by Kobe City College of Technology.