共同研究

遠隔授業の実験

研究者一覧

| 研究者 | 所属大学 | |

|---|---|---|

| 代表者 | 平野 浩太郎 教授 | 神戸芸術工科大学 |

| 芝 勝徳 助教授 | 神戸市外国語大学 | |

| 曽和 具之 助手 | 神戸芸術工科大学 | |

研究発表テーマ

遠隔授業の実験

研究概要

- 背景

- ネットの普及

現代は,急速なインターネットのブロードバンド化によって、より高速に、メディア伝達ができるようになってきているが、特にIP電話やstreaming video distribution 等は目覚しく、新たなコミュニケーション媒体として期待されている。

ブロードバンドの環境は高速な伝達手段であり、しかも安価である。このような最近の便利な環境により、遠隔地間における教育が可能になってきた。

- 英会話能力の向上

日本人の英会話運用能力はTOIFLにおける世界ランキングが140位程度であることからみても、非常に悪い。これは日本人は日ごろ英語で話す機会が少ないことに起因していると思われる。

ここでは,インターネットを通じて、常に会話のできる環境を設定し、日本人の英会話能力の向上に資するよう努める。

- ネットの普及

- ネット環境

- ネットシステム

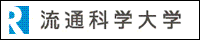

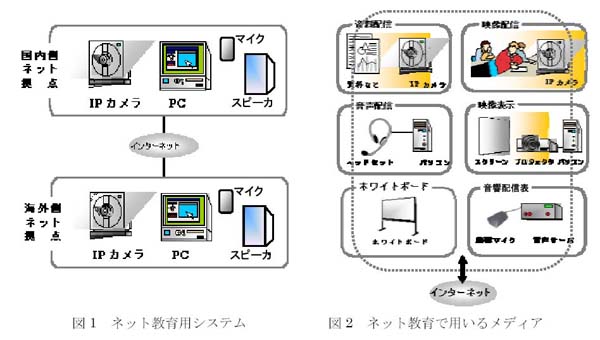

ここで用いるe-learning用IT環境は、従来から我々が開発し、また工夫してきた手法が用いられる。それにはシステム構築用要素技術とネット交流システム全体の構築がある。2地点間を結ぶシステムにおいては、文字、モノラルおよびステレオ音声、リアルタイムビデオ、ホワイトボード、パワーポイント、我々が考案したE- OHPによる文書伝送など、図1に示すように,現在得られる最先端の手法を統合している。これらの機器を用いて図2のような機能を実現する。さらに日常授業で使用するために、このIT環境を常に安定して使用できるよう保守管理することが必要である。

- ネット環境

ネット通信を行うには、ハードとソフトが必要である。今回はハードとしてパソコンを用いた。またソフトには、ヤフーやMNSメッセンジャ、アイボールチャットなど一般性のあるものを用いた。

- ネットシステム

- 実験内容

- 実験場所

オーストラリアのクイーンズランド工科大学(QUT)と神戸芸術工科大学芸術工学研究所(DRI)の間で実験を行った。

- 実験項目

我々はここ数年来上記ITシステムの構成と、それを利用した教育活動のトライを行いながら、基礎実験を繰返し行って改良を加えてきた。その結果実用性とその有効性が確認できた。ここでは英会話等を通して、インターネットによる遠隔地授業システムの構築の実証実験を行った。

先ず,交流先大学QUTとメールで内容と形態の摺り合わせを数回行い、双方の学生にとって興味があり、また、言語学習と情報交換の両面から効果的な方向をとった。

交流先の学生は日本語学習者であり、日本側は英語学習者であるので、英語と日本語の両方での交流がメリットであったので、交流において、双方が同等の時間をそれぞれの学習言語で話すことにした。

- 実験場所

- 実験結果

- 実験の様子

DRIとQUTの間を接続して、実験を行った。参加した学生(高校生を含む)は、初めは話しにくそうであったが、片言から話し始め、一旦意思が通じ始めると、熱心に会話がはずんでいた。実験終了時刻が過ぎても、学生の間には、「もっと続けたい」、「帰りたくない」などと、引率の先生にねだる風景も見られた。

- 考察

参加した学生に、「オーストラリアが身近に感じられた」という意見が多くあり、交流の狙いの一つが達成できた。言語面においては、学生は「英語力の無さと知識不足」を痛感したようであるが、「大変楽しかった,今後ももっと身近なものにしていきたい。」というポジティブな意見が全員から出て、また交流先のQUTでも同様の意見であった。

全体的にみて、その場の臨場感があるこのネット交流のメリットは大きいということを、今回の実験が示したと思われる。

- 実験の様子

- まとめ

ここではインターネットを通じて英会話の教育を行う環境を設定し、日本人の英会話能力の向上に向けた実験を行い、この手法の有効性を確認した。

またこの結果に基づいて平成16年4月1日から文部省のメディア教育開発センターとの共同研究へと発展している。この成果の一部は次の論文に発表した。

- T. Sowa and K. Hirano, “An approach for distance learning via internet and its evaluation”, Databases in Networked Information Systems, Spring LNCS2544, 2002, Dec.

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130

Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141

カレンダー

阪神淡路大震災資料集

加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)

Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange

Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて

This page is produced by Kobe City College of Technology.